NEW

- 新年のご挨拶を追加しました

- アーカイブを更新しました

NEW

謹賀新年

新年明けましておめでとうございます。

会員の皆様におかれましては、2026年(令和8年)のお正月を健やかにお迎えになられたことと存じます。

さて、復元された藤白の鈴木屋敷は、見学された方が1万人を超えたそうです。これもひとえに皆様方のご協力のお蔭と感謝しております。

本年も、関東藤白鈴木会をよろしくお願いいたします。

まだまだ寒さが続きますが、何方様も良い一年となりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶といたします。

2026年(令和8年)元旦

関東藤白鈴木会会長 鈴木 久元

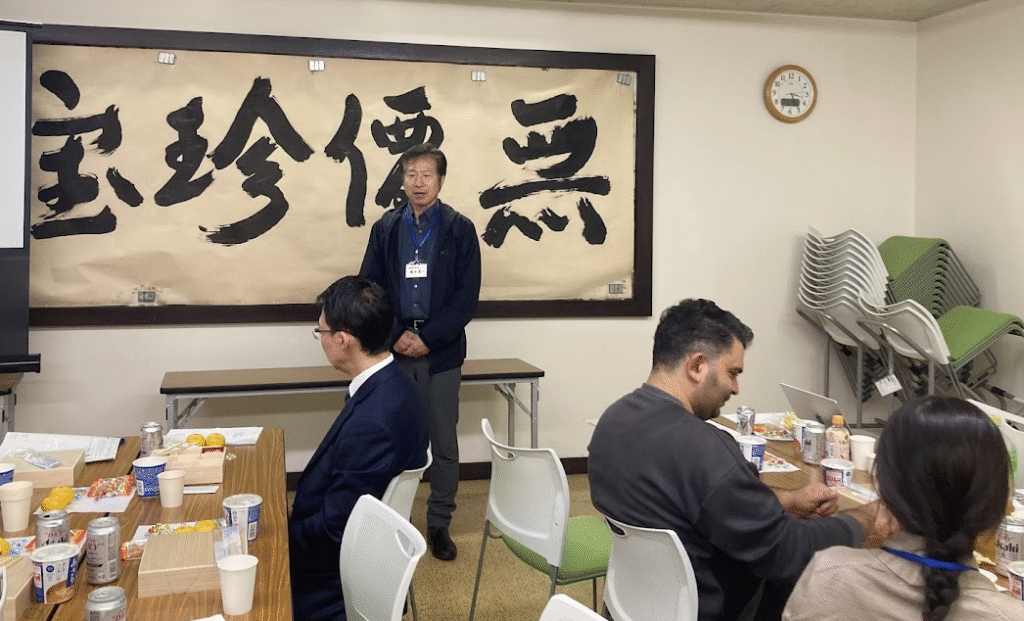

令和7年12月18日(木)午後2時

観音堂において納めの観音様の縁日法要が執り行なわれ、鈴木会からは8名が参加いたしました。

法要後は書院にて法話と軽食懇親会がありました。

講話 宮城県栗原市 通大寺住職 金田諦應老師

金田老師は東大震災以降、移動傾聴喫茶「カフェ・デ・モンク」を主宰され、14年間やり続けられ、各地の避難所や仮設住宅、復興住宅などでこれまで370回ほど開催されています。当日は金田老師が臨床宗教師として関られた方々のお話を拝聴いたしました。

第9回 関東藤白鈴木会総会・懇親会が開催されました。

日 時:令和7年10月25日(土) 場:成願寺小笹庵ホール 13:30~

当日は、海南市藤白神社宮司様をはじめ、和歌山県事務所、海南市市役所からの来賓を迎え、熱心な会員の方々の御参加を頂きました。

また懇親会には鈴木姓の落語家入船亭扇七さんに鈴木にちなんだお話をしていただきました。

鈴木久元会長 あいさつ

西岡宮司様からこれからの鈴木屋敷の展望の報告をいただきました。

海南市シティプロモーション課長・宇尾さんから鈴木サミット開催収支報告をいただきました。

和歌山県東京事務所 高木哲也様

成願寺副住職・小林要介和尚様より乾杯の発声をいただきました。

入船亭扇七(本名:鈴木崇広)さん

新たに入会された鈴木淳一さん

左より藤白神社宮司・西岡良徳様、鈴木久元会長、海南市シティプロモーション課長・宇尾崇俊様

地名・文化・名字など「鈴木」という名前でつながる第1回「こだいら鈴木祭」が2025年9月21日(日)、小平市鈴木町の鈴木稲荷神社近くの回田けやき公園で開催されました。

「こだいら鈴木祭」は、「鈴木」という名字や地名にまつわる歴史・文化の魅力を発信し、小平市鈴木町を「鈴木さんの聖地」とすることを目指して開催されるお祭りです。

この日は鈴木稲荷神社の神幸祭も行われ、地域のお祭りと新しい祭りが融合した形で会場は終日、大勢の来場者でにぎわいました。

本会からは鈴木邦夫幹事、鈴木清幹事が参加いたしました。

小平市鈴木町の魅力

歴史と文化

小平市鈴木町は、享保9年(1724年)に新田開発を進めた名主の鈴木利左衛門の姓に由来します。この地には、日本最古級の国指定史跡「鈴木遺跡」や、創建300年の歴史を持つ「鈴木稲荷神社」、江戸囃子を源流とする郷土芸能「鈴木囃子」など、鈴木にまつわる歴史と文化が息づいています。

飲食や雑貨の屋台が30以上出店し、鈴木遺跡にちなんでやじりを投げる「旧石器射的」などの出し物や抹茶体験といったワークショップを開催。ステージでは鈴木小学校児童による「鈴木地域よさこい」や鈴木遺跡の発掘経験者を含む鼎談、人形劇、アコースティックライブ、そしてオリジナルの盆踊り「鈴木音頭」など多彩な企画が次々と催されました。

地域の家族連れがあふれ返るなかで鈴木姓の来場者は「VIP」待遇で大歓迎を受け限定オリジナルグッズが贈られました。

鈴木町の魅力を発信する地域発の祭りは来年も開催する。実行委員会の出口みちたかさんは「全国の鈴木さんが一生に一度はここを訪れる〝鈴木の聖地〟にしたい」と話していました。

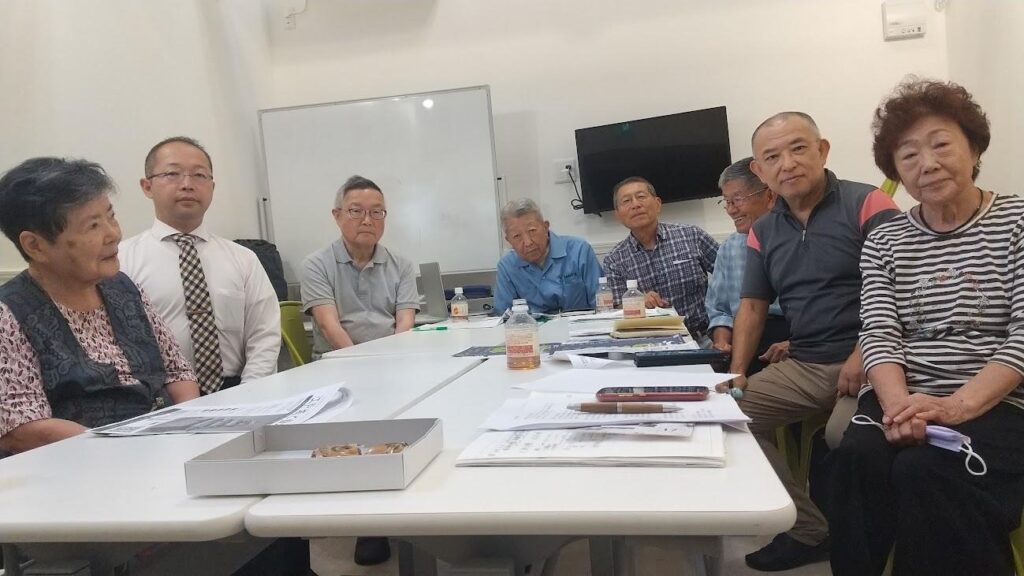

9月27日(土)世田谷千歳烏山スペースKURAにて幹事会が開かれ、関東藤白鈴木会の今後の運営と第9回総会開催内容を話し合いました。

令和7年9月吉日

関東藤白鈴木会会長

鈴木 久元

拝啓初秋の候猛暑が続いて居りますが、会員の皆様にはご健勝にお過ごしの事と拝察申し上げます。

扨て、昨年11月16日~17日には11年振りに皆様のご協力のお陰で復元が出来た鈴木屋敷の海南市で、第8回鈴木サミットが開催され大勢の会員のご参加を頂き誠にありがとうございました。

その反省会を兼ねて来年度の行事予定の打ち合わせを行なう為、今回は中野の成願寺をお借りして行いますので、ご多忙の折とは存じますが万障お繰り合わせの上ご出席下さいます様お待ち申し上げて居ります。 敬具

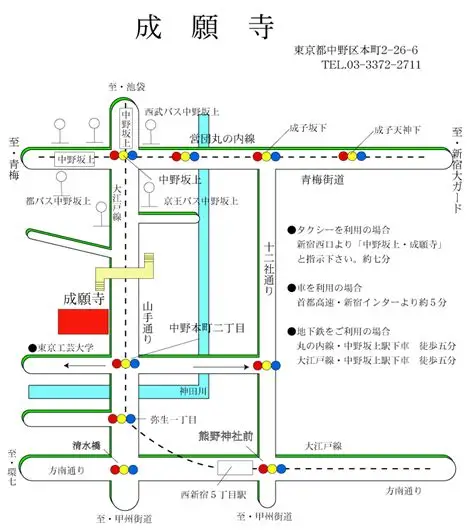

総会ご案内

日時:令和7年10月25日(土) 13 : 30 ~ 16 : 00 (受付13 : 00 ~)

会費: 5,000円( 1人飲食代。会場費含む)

会場:「中野長者の寺曹洞宗成願寺」 東京都中野区本町2丁目 26番6号

☎03-3372-2711

交通のご案内

JR新宿駅西口を出て、地下鉄丸ノ内線で荻窪又は方南町行きに乗り換えて2 つ目の「中野坂上駅」を下車して青梅街道交差点より環状6号線(山手通り)沿いを南250m(下り坂)を歩いて4~5分の右側です。

※会費の振込は最寄りの郵便局より10月15日迄に郵送いたしました振込用紙にてお振込み下さい。振込料は無料です。総会ご参加の方は参加費5000円+年会費2000円で7000円をお振込み下さい。今回欠席される方は年会費のみ2000円をお振込みお願い致します。

於:世田谷区千歳烏山 スペースKURA

ビタミンB1の発見者鈴木梅太郎の業績を中心に、明治大正昭和の脚気患者数、死亡者数を陸海軍軍人や国民健康統計、さらに旧陸海軍の脚気対応の変遷比較等を話し合いました。そして現代に至るビタミンBの研究発展を学びました。

鈴木梅太郎は国産初の合成農薬・燻蒸殺虫剤コクゾール開発にも貢献。そのほかにも貴重なコメを極力使用しない合成清酒の製造や、その後の育児用調整粉乳の基礎となる粉ミルク「パトローゲン」の開発など、多岐にわたっています。

生涯にわたり幅広く食糧の栄養問題を化学的に追求し,日本人の栄養・体格改善を目指し,合成化学的なアプローチもした「農芸化学者」であったことを再確認しました。

鈴木梅太郎の教えを受け継いだ多くのの研究者が、その後、研究成果に基づき、現代では様々な機能性食品が創製され、国民の健康維持に活用され、世界をリードする食品研究が今日も日本で展開されていることがわかりました

藤白神社の敷地全体を「藤白王子跡ミュージアム」と呼ぶようになり、併せてホームページがリニューアルされました。

https://fujishiro-jinja.net/

於 烏山区民センター会議室

烏山区民センター会議室にて、本年度行事予定の具体的活動を決めました。

※当日、テレビ朝日より取材を受けました。